党的十八大以来,受人口发展惯性及经济新常态的影响,江苏人口发展进入了一个新的时期。这五年江苏人口发展特征主要表现在:人口总量缓慢增长、人口城镇化率在高水平基础上继续稳步提高、就业总量稳定与结构优化并存。

一、人口总量增长缓慢,年龄结构调整加快

党的十八大以来,江苏常住人口总量增长缓慢。2016年末,常住人口总量达到7998.6万人,与2012年末相比,增加78.6万人。全省人口密度从2012年的每平方公里739人增加到746人。全省常住人口总量年均增长仅0.3%,低于十六大至十八大十年间,年均0.7%的增长速度。

表1 2012年至2016年全省常住人口及自然增长情况

年份 | 常住人口 (万人) | 出生率 (‰) | 死亡率 (‰) | 自然增长率 (‰) |

2012年 | 7920.0 | 9.44 | 6.99 | 2.45 |

2013年 | 7939.5 | 9.44 | 7.01 | 2.43 |

2014年 | 7960.1 | 9.45 | 7.02 | 2.43 |

2015年 | 7976.3 | 9.05 | 7.03 | 2.02 |

2016年 | 7998.6 | 9.76 | 7.03 | 2.73 |

表2 江苏人口年龄结构变化

| 少儿系数 (%) | 老年系数 | 老少比 (%) | ||

60岁及以上 人口比重(%) | 65岁及以上 人口比重(%) | ||||

判别标准 | 年轻型 | >40 | <5 | <4 | <15 |

成年型 | 30-40 | 5-10 | 4-7 | 15-30 | |

老年型 | <30 | >10 | >7 | >30 | |

江 苏 省 | 2010年 | 17.1 | 16.0 | 10.9 | 83.6 |

2012年 | 17.2 | 17.3 | 11.5 | 89.0 | |

2016年 | 18.3 | 19.5 | 12.8 | 94.5 | |

(四)流动人口流向有改变,规模趋于稳定。近些年,随着全省产业升级转型步伐加快,苏南地区对低端人力资源需求下降,一些劳动密集型产业正向相对落后的地区转移,流动人口也不断转向原来相对落后地区,出现了流动人口回流增多、省际流入人口减少、本地转移人口增加的新现象。从省际间流动看,省际间净流动人口规模趋于稳定。2016年,全省省际间流动人口(外省流入我省人口与我省流动出到外省人口数量之差)增加不足5千人。近些年,全省常住人口增量中,自然增长人口是主因,因省际人口流动带来的人口增量较小。自然增长人口在全部增加人口中的比重,2012年起均超过了90%,2012年至2016年,分别为91.5%、98.8%、93.9%、99.1%、97.8%。相应的,因省际人口流动人口带来的人口增量,在全部增加人口已经不足5%。

(五)省内地区间人口增长发生较大转变,三大区域同时表现为人口增加。随着苏中、苏北地区经济的快速发展和工业化程度的提高,新办企业的增加和原有企业的扩张,对劳动力的需求与日俱增,从而促使外出人口减少和回流。十八大前,2000-2011年间,苏南地区常住人口增加了821.8万人,同期,苏中、苏北地区常住人口分别减少50.9万人、176.4万人;十八大后,2012-2016年间,苏南、苏中、苏北地区常住人口分别增加31.9万人、4.5万人、42.3万人,常住人口总量分别达到3333.6万、1643.9万、3021.1万人。苏中、苏北地区在自然增长人数稳定的基础上,人口外流明显下降,常住人口自2012年起连续五年都呈增长的态势。在省际人口流动规模趋于稳定、人口外流规模持续低增长的态势下、自然增长人数略有提升的形势下,苏北地区常住人口增量连续四年最高。

(六)教育向现代化迈进,人口素质稳步提高。十八大以来,全省大力实施科教与人才强省战略,落实“优先发展、育人为本、促进公平、改革创新、提高质量、服务社会”的工作方针,推动教育现代化达到更高水平、教育公平保障更加有力、教育体制改革更有活力、教育质量群众更加满意、教育服务经济社会发展更有成效。江苏教育发展规模、整体水平和综合实力稳居全国前列。截至目前,全省现有幼儿园6867所,在园幼儿257.2万人;小学4036所,在校生522.2万人;初中2121所,在校生194.9万人;普通高中571所,在校生95.2万人;中等职业学校(不含技工学校)235所,在校生65.2万人;普通高校141所,普通高等教育在校生190.7万人,其中研究生16.2万人,普通本专科174.6万人。与2012年相比,普通高校增加13所,普通高等教育在校生增加9.6万人,其中研究生增加2.3万人,普通本专科增加7.5万人。教育事业的全面发展,促进了人口素质的稳步提升。2015年末,全省15岁及以上人口平均受教育年限达到9.8年,比2012年提高了0.3年。

二、人口城镇化水平较高,增长态势稳定

江苏工业化、城镇化、国际化进程持续推进,特别是全省新型城镇化战略的大力实施,苏南工业化、城镇化水平提升和苏中、苏北地区发展崛起,城市经济快速发展,全省城镇人口比重继续保持稳定上升态势。

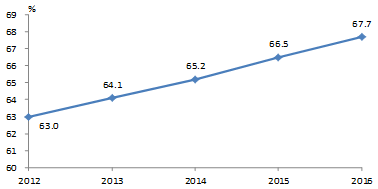

图1 2012-2016年全省城镇化率变化趋势(%)

(一)城镇化处于高速发展期。随着经济社会持续快速发展,城镇化和城市现代化发展战略的有效实施,城市的经济职能和服务功能得到加强,城镇化和城市发展再度趋于活跃,江苏的城镇化率在达到60%以上后,继续保持快速增长的态势,仍然处在高速增长时期。2012-2016年,全省城镇人口由4990.1万人增加到5416.7万人,新增城镇人口426.6万人,平均每年增加106.7万人;城镇化率则由63.0%提高到67.7%,平均每年提高1.2个百分点。这个增长速度,充分表明江苏城镇人口增长势头依然强劲,城镇化仍处于高速增长时期。

(二)城镇化达到较高水平。2016年底,江苏城镇人口占总人口比重已接近68%,达到较高水平。若依城市化三阶段论(城市化水平低于30%为低速增长阶段、城市化水平在30%-60%之间为高速增长阶段、城市化水平高于60%为成熟的城市化社会)判断,江苏城市化水平已开始向成熟的城市化社会迈进;若依城市化六阶段论(10%以下为城市化的史前阶段、10%以上为城市化的起步阶段、20%以上为城市化的加速发展阶段、50%以上为城市化的基本实现阶段、60%以上为城市化的高度发达阶段、80%以上为城市化的自我完善阶段)判断,江苏已达到较高水平的城镇化阶段。综合判断,江苏处于城市化的高速增长期,伴随着工业化、现代化的推进,城镇人口的持续大规模增长必将为第三产业的发展提供广阔市场,城镇经济的繁荣将进一步增加其吸纳劳动力的能力。

(三)地区间差异在缩小。由于不同区域间地理环境、历史条件、自然资源、经济基础、社会科技发展、政策观念等的差异,江苏各地区城市化发展不平衡。苏南地区城镇化率最高,苏中地区次之,苏北地区最低。2016年末,苏南、苏中、苏北地区城镇化分别为75.9%、64.0%和60.7%,均超过了60%。苏北、苏中地区随着经济发展、工业化推进速度的提升,城市化进程也在不断加快,与苏南地区间的差距在缩小,改变了过去全省区域间城镇化水平扩大的趋向。2012-2016年,苏中、苏北地区的城镇化率分别提高了5.5个、6.0个百分点,比苏南地区提高幅度分别高出2.3个、2.8个百分点,与苏南地区城镇化率的差距分别由14.2个、18.0个百分点缩小到11.9个、15.3百分点;由于苏北地区城镇人口增长、城市化率提高的加快,也同样缩小了与苏中地区的差距,两者之间的差距由2012年的3.8个百分点缩小到2016年的3.4个百分点。

表3 江苏不同地区城镇人口及其构成比较

地区 | 城镇人口数(万人) | 城镇人口比重(%) | ||||

2012年 | 2016年 | 增长 | 2012年 | 2016年 | 提高 | |

苏南地区 | 2401.5 | 2531.3 | 129.8 | 72.7 | 75.9 | 3.2 |

苏中地区 | 959.1 | 1052.9 | 93.8 | 58.5 | 64.0 | 5.5 |

苏北地区 | 1629.4 | 1832.5 | 203.1 | 54.7 | 60.7 | 6.0 |

(四)基本公共服务均等化进程加快。十八大以来,全省全力推进新型城镇化战略实施,城镇化发展由粗放式向集约化发展,以人为本的导向更加显明。首先城乡居民收入差距缩小。2016年,全省城镇居民人均可支配收入为40152元,增长8%;农村居民人均可支配收入为17606元,增长8.3%,农村快于城镇0.3个百分点。农村居民收入增长幅度连续七年超过城镇居民,城乡居民收入相对差距持续缩小。其次是人居环境明显改善。据2016年人口变动抽样调查社区表数据,98.5%的城镇居民饮用水为经过市政净化设施统一处理的自来水或受保护的井水和泉水,生活污水和生活垃圾集中处理率分别为75.2%和97.1%;再是民生福祉有力改善。医疗、教育、就业和住房等社会保障支出逐年增长,社会养老保险和社会医疗保险参保率保持在95%以上;农村低收入人口整体实现4000元脱贫目标。

三、就业总量保持稳定,就业结构持续优化

2016年末,全省就业总量4756.2万人,占常住人口的比重为59.5%。与2012年末相比,全省就业总量减少3.3万人,占常住人口的比重也下降0.6个百分点。

(一)产业分布继续调整优化。从三次产业的就业增长看,第三产业承担着吸纳就业的重要职能。2016年末与2012年末比,第一产业就业人数为841.9万人,减少148.1万人,就业比重由20.8%下降到17.7%,下降3.1个百分点;第二产业就业人数由2032.3万人增加到2045.2万人,增加12.9万人,就业比重为43.0%,提高0.3个百分点;第三产业就业人数由1737.2万人增加到1869.2万人,增加132万人,就业比重由36.5%上升到39.3%,上升2.8个百分点。分产业就业变化体现出,第一,城镇化发展持续快速稳定的推进,第一产业继续呈挤出效应,就业人数保持较大规模的缩减。第二,劳动力资源的缩减,倒逼劳动力密集型企业,尤其是制造业加快转型升级步伐。第三,“大众创新、万众创业”势头良好。第三产业内部传统行业的分工进一步细化、深化,新型行业不断涌现,也是就业人数增加的主要因素。而随着人口老龄化程度的进一步加快,针对老年人口的服务行业增加迅速。

表4 分三次产业就业人数

分三次产业 | 就业人数(万人) | 就业结构(%) | ||||

2016年 | 2012年 | 增减 | 2016年 | 2012年 | 增减 | |

第一产业 | 841.9 | 990.0 | -148.1 | 17.7 | 20.8 | -3.1 |

第二产业 | 2045.2 | 2032.3 | 12.9 | 43.0 | 42.7 | 0.3 |

第三产业 | 1869.2 | 1737.2 | 132.0 | 39.3 | 36.5 | 2.8 |

(二)城镇就业保持增长。2016年末,城镇就业人口达到3126.3万人,占全省城镇常住人口的57.7%。与2012年相比,城镇就业人数增加203.9万人,占全省城镇常住人口比重下降0.8个百分点。另据人力资源保障厅资料,全年城镇新增就业连续保持增长,2012-2016年,各年分别增加131.9万人、136.9万人、138.3万人、139.8万人、143.2万人。十八大以来,城镇新增就业人数逐年上涨,2016年达到历史最高水平。从区域情况看,苏北地区增幅相对较高。城镇登记失业有效控制,呈现小幅减少、低位运行。2016年末实有城镇登记失业人员35.2万人,比2012年减少5.3万人、减少13.1%。年末城镇登记失业率为3%,全年走势稳定,低于2012年3.14%的水平。

(三)私营企业和个体工商户成为就业主渠道。江苏私营个体经济保持旺盛的发展势头,从就业的辅助性、补充性渠道逐步发展为就业的主要渠道和最重要的组成部分。2016年末,全省私营个体经济占GDP比重达到43.6%,比2012年提升1.9个百分点,吸纳从业人员达到2615.4万人,比2012年增加1148.4万人。

(四)重点群体就业保障良好。从高校毕业生就业情况看,2012年以来年末高校毕业生总体就业率保持在95%以上,实现总体就业水平“不降低、有提高”的目标。从农村劳动力转移就业情况看,2016年全年新增转移农村劳动力26.49万人,自2013年以来首次出现同比增加;2016年末累计转移农村劳动力达1901.6万人,转移率为72.5%,比2012年提高4个百分点。从化解过剩产能企业职工分流安置情况看,2016年钢铁和煤炭两大化解过剩产能行业经实名制登记入库的23827名计划分流安置职工中,年末已分流安置职工23131人,占计划分流安置职工总数的97.1%。