2020年,中国脱贫攻坚取得重大胜利,贫困县全部摘帽退出,农村绝对贫困人口全部脱贫,消灭了中华民族几千年的绝对贫困,取得了令世界瞩目的辉煌成就。夺取脱贫攻坚战全面胜利,对中华民族、对人类都具有重大意义的伟业,谱写了人类反贫困历史新篇章。防止返贫,巩固拓展脱贫攻坚成果,成为“后扶贫时代”反贫困的“头号任务”。及时兜住,避免绝对贫困发生,这是脱贫攻坚任务完成后,最主要的任务目标。这个目标任务的具体解决办法,要从现在脱贫攻坚战“打冲锋”的方式,转为更加常态化的、融入到社会经济发展总体战略和其他政策体系和措施的安排上来。而大力发展基本公共服务就是巩固脱贫攻坚成果的有力支撑。

一、基本公共服务发展是巩固脱贫攻坚成果的重要保障

授人以鱼不如授人以渔,想要彻底摆脱贫困,就得从本质出发。不管是东部还是西部地区,无论在城市还是农村,公民所享有的基本公共服务应大致相当。脱贫攻坚不仅仅指的是某一段时间的“吃饱穿暖”,而是在未来长时间里的“吃好穿好”,更是要满足群众深层次的需求,让他们有质量的生活、丰富的权利、出彩的人生。而达到这些要求,则需要进一步提升基本公共服务水平,民生领域得到充分保障。

(一)基本公共服务和脱贫攻坚都是国家发展战略。

基本公共服务包括保障基本民生需求的教育、就业、社会保障、医疗卫生等领域,以“五有”为核心,即学有所教、劳有所得、病有所医、老有所依、住有所居。近年来,国家把基本公共服务纳入国家发展战略,使得基本公共服务建设成为国家意志。基本公共服务发展迅速,在中国数千万家庭成功脱贫过程中发挥着决定性的作用,也为这些家庭及其子女不再重返贫困奠定了坚实基础。

(二)基本公共服务领域是脱贫攻坚的主攻方向。

基本公共服务是由政府主导、保障全体公民生存和发展基本需要、与经济社会发展水平相适应的公共服务,是公共服务中最基础、最核心的部分,是最基本的民生需求,也是政府公共服务职能的“底线”。必须采取更集中支持、更有力举措、更精细工作,努力提升基本公共服务水平,让贫困地区的基本公共服务水平不断提升,民众生活水平随之显著改善,实现基本公共服务均等化,提升脱贫质量。

(三)基本公共服务均等化是脱贫攻坚的目标任务。

基本公共服务供给不足、发展不均衡,导致贫困群体失去公平发展的机会,这也是相对贫困和返贫现象产生的重要制度性根源。突出短板在农村,在经济薄弱地区和低收入人口,致贫原因除了自然的原因外,更主要的还是基本公共服务的供需之间存在较大差异。即便“两不愁三保障”的目标基本实现,城乡基本公共服务的地区差距仍然显著,特别是深度贫困地区在教育、医疗、交通、住房保障等方面还存在不少短板,防返贫、稳脱贫的压力依然不小。

(四)基本公共服务体系完善是脱贫攻坚的具体体现。

完善的基本公共服务体系有利于破解制度约束,增强相对贫困地区和贫困人口的内生发展能力。它从横向和纵向两个角度拓展了帮扶工作。从横向看,强化基本公共服务有利于将帮扶工作由经济领域拓展到社会领域;从纵向看,则有利于帮扶工作由事后干预为主向事前、事中、事后全过程干预转变,形成完整的反贫困链条。

二、“十三五”我省脱贫攻坚工作完成情况

脱贫攻坚,彰显我省敢为人先、走在前列的精神担当。实施精准扶贫,发扬钉钉子精神,敢于啃硬骨头,创新“五方挂钩”帮扶机制 “江苏模式”。实施项目帮扶、人才交流、产业互动、劳务协作、多方联动,凝聚和传递脱贫攻坚的“江苏力量”和“江苏担当”。2020年底,省乡村振兴局(原省扶贫工作领导小组办公室)会同省统计局、江苏调查总队、省社科院等单位,采取“县级全面检查、设区市核查、第三方机构评估、省级重点抽查”四个步骤,对苏中、苏北8市随机抽查的建档立卡低收入样本农户和经济薄弱村组织开展了全面督查。督查显示:2020年家庭人均可支配收入均已稳定达到6000元及以上、“三保障”全面实现,村集体经营性收入也已稳定达到18万元及以上,低收入农户脱贫巩固率、经济薄弱村达标巩固率均为100%。实现全省254. 9万建档立卡低收入人口、821个省定经济薄弱村全部达标,12个省级重点帮扶县(区)全部摘帽,助力帮扶受援地区102个国家级贫困县、近400万人摘帽脱贫。

三、脱贫攻坚工作中基本公共服务建设情况

“十三五”以来,省委省政府创新民生发展思维,先后出台《江苏省“十三五”时期基本公共服务清单》、《江苏省“十三五”时期基层基本公共服务功能配置标准(试行)》。通过实抓肯干,大力推进基本公共服务发展,贯彻实施基本公共服务“清单”和“标准”。各地对低收入农户“分类施策”帮扶成效明显,教育帮扶、医疗保障、危房改造、产业扶贫、就业帮扶、创业帮扶政策全面落实。

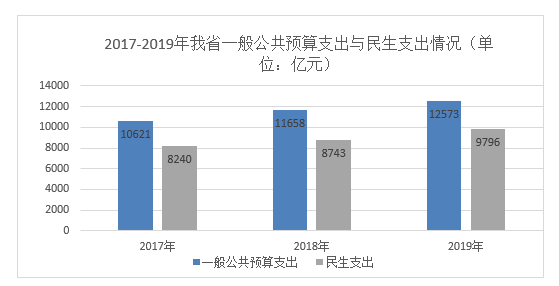

一是民生投入稳步增长。各级财政统筹整合、全力支持。据相关市县统计,“十三五”期间,我省各级各方面累计投入并落实到县的各类帮扶资金累计约为1172.9亿元,其中,各级财政投入约为1069.8亿元,各级帮扶工作队(挂钩单位)投入约为63.9亿元,各类社会组织投入约为39.2亿元。基本公共服务投入稳步增长,服务水平与质效得到进一步提升,为全省脱贫致富奔小康工程顺利推进提供了重要保障。

二是民生政策得到贯彻落实。义务教育、基本医疗、住房安全、兜底保障等政策得到全面落实。各市聚焦贫困特殊群体,普惠政策和特惠措施同向发力,破解支出型贫困难题,综合保障水平实现新跃升。调查的1654个样本农户义务教育、基本医疗、住房安全实现了全面保障。构建多维医疗保障体系。因病因残是低收入农户的主要致贫原因,因而建立健全医疗保障体系对于低收入人口脱贫具有特别重要的意义。各地普遍着力构建基本医疗保险、大病保险、医疗救助、医疗补充保险和财政兜底五道保障线,层层阻击因病致贫、因病返贫。

三是整体帮扶成效显著。据省里组织的检查验收情况,五年来,省和各级对苏北6个片区累计投入各类帮扶资金592.6亿元,实施帮扶项目2899个,其中,基础设施类1106个、产业发展856个、民生事业类937个;对黄桥、茅山两个革命老区累计投入各类帮扶资金126.5亿元,实施帮扶项目333个。经过大力帮扶,各片区和老区在基础设施、产业发展、民生事业等方面得到显著提升,群众生产生活条件明显改善,基本公共服务主要指标接近全省平均水平,整体帮扶目标任务如期完成。

四、脱贫攻坚工作中基本公共服务存在的问题

一是供给水平不够均衡。根据我省《基本公共服务领域省级与市县共同财政事权和支出责任划分改革方案》要求,由省级制定基础保障标准,市县可以逐步提高保障标准,并按程序报省备案后执行,高出部分所需资金自行负担。因此,导致城乡基本公共服务供给存在差距,各设区市间差距明显,苏南各市明显优于苏中、苏北各市,城市明显优于农村,公共服务基础设施规模、服务供给水平、保障标准等方面的差距显著。从全省各设区市情况来看,水平指数除基本住房保障体系苏中各市略高于苏南各市外,其它体系都呈现出苏南各市高于苏中、苏北各市的态势。

2020年基本公共服务分类别水平指数

设区市 | 公共教育 | 医疗卫生 | 就业创业 | 公共交通 | 公共环境 |

南京 | 97.88 | 98.11 | 97.62 | 99.38 | 98.31 |

无锡 | 96.86 | 94.28 | 95.17 | 94.14 | 91.83 |

徐州 | 94.39 | 92.30 | 89.02 | 90.26 | 92.13 |

常州 | 100.00 | 89.74 | 91.87 | 90.88 | 94.92 |

苏州 | 94.39 | 89.25 | 90.29 | 100.00 | 94.79 |

南通 | 100 | 90.30 | 90.00 | 90.00 | 94.39 |

连云港 | 94.29 | 89.87 | 84.79 | 93.85 | 90.23 |

淮安 | 97.14 | 91.08 | 87.28 | 93.33 | 90.54 |

盐城 | 99.51 | 93.40 | 89.31 | 90.70 | 91.80 |

扬州 | 100.00 | 90.17 | 89.82 | 90.07 | 91.34 |

镇江 | 100.00 | 91.76 | 91.64 | 92.49 | 93.02 |

泰州 | 96.45 | 93.89 | 90.69 | 93.41 | 91.36 |

宿迁 | 97.14 | 90.03 | 94.49 | 93.30 | 92.40 |

二是收入路径不够宽广。部分低收入农户的收入构成,惠农补贴、土地流转费、资产收益扶贫分红、养老补助、助残补助、教育资助、低保金(单人保户)以及子女赡养费等政策性和转移性收入占比较高,后期能否继续享受这些政策至关重要,否则返贫的风险很高。有的地方为防止资金损失、资产流失,在经济薄弱村帮扶项目的选择上倾向于购买门面房或工业厂房等物业类或入股分红型项目,没有能够帮助经济薄弱村发展优势特色产业,导致经济薄弱村与其他村相比,在公共服务、基础设施、产业发展、集体收入等方面,存在一定差距。

三是农村公共服务存在短板。在教育方面,乡村学校硬件弱,教师编制短缺,优质教师资源流失严重,城乡教育水平差距明显,村小等基层教育机构学生数量锐减,在苏北县区调研,年度晋升职称教师流失率达到72%。在医疗卫生方面,优质人才向上级机构输出,乡镇卫生院设施条件和医务人员明显不足,有关专业如预防医学等缺口巨大,乡镇卫生院难以维持正常运转。在基本养老方面,养老服务专业人才供不应求,高水平的养老服务能力不足,医养融合有待加强,养老设施有待完善。乡村公共文化服务滞后,农业农村环境污染问题依旧突出。

五、相关建议

一是供给水平需要进一步均衡。薄弱地区虽然得到了显著改善,但相对其他地区而言依然相对落后。加大以政府为主导、社会多元力量参与的基本公共服务与脱贫攻坚协同发展路径,加大公共资源向农村、贫困地区和低收入群体的倾斜力度。将帮扶与扶志、扶智紧密结合,增强帮扶政策的发展性,增加基础教育、职业教育和技能培训等方面的投入,提高农村低收入人口的内生动力和自我发展能力,进一步完善均等化公共服务体系。以进一步促进基本公共服务均等化水平为目标,要科学合理划分省级、市县财政事权和支出责任,综合考虑地区经济发展、人口规模及人均财力等变动因素,提高各个基本公共服务领域的财政保障水平,规范责任担当,提高财政资金使用效率与配置能力。

二是基础设施投入需要进一步加大。省级财力进一步向薄弱地区倾斜,减轻该地区财政支出压力,提升年度预算与年度民生实事项目的匹配度,适当提高专项转移支付比例,尽可能避免基层举债运转,充分保障基本公共服务领域的刚性资金需求。促进地方经济建设型财政向公共服务型财政转变,优化财政资金在基本公共服务领域与项目间的分配比例。改善乡村公共基础设施摆在优先位置,加快推进重点片区交通、水利、电力、通信、物流等基础设施和学校、卫生室、文化站等公共服务设施的配套建设,实现脱贫地区基础设施从“有”到“好”的转变。

三是服务保障体系需要进一步完善。教育方面以“全民受教育程度不断提升”为目标,推动薄弱地区农村义务教育学校与城市优质学校集团化办学,加快乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校改造,加强城乡教师交流轮岗力度,按照乡村教师要超过同职级城镇教师工资收入水平要求,提高乡村教师实际工资收入。医疗卫生方面以“卫生健康体系更加完善”为目标,大力加强基层医疗卫生单位财政保障与绩效管理,健全全科医生队伍建设,提升农村基层卫生人员待遇水平,增补基层卫生人员队伍。养老方面建立并推行“基础养老金+职业(企业)年金+商业养老保险”三位一体的养老保险制度,当前贫困群体主要在农村,尤其是农村老人,是贫困群体中特困群体,推行相应标准的基础养老金制度,不仅将使大批农村贫困人口摆脱贫困境地,而且可以做到目标“精准”,事半功倍,资金使用效率极高。

提升民生领域保障、巩固脱贫攻坚成果是国家发展之本、和谐之基。要认真贯彻省委省政府持续保障改善民生、推进苏北农房改善、扎实做好富民增收、巩固脱贫攻坚成果的总要求,聚焦经济薄弱地区发展、聚焦公共服务短板弱项、聚焦民生保障质量。切实筑牢薄弱地区民生保障底线,努力扩大公共服务有效供给,把巩固脱贫攻坚成果和改善民生作为重中之重,把均衡发展理念贯穿到巩固脱贫攻坚成果的方方面面,为“强富美高”新江苏发展添砖加瓦。