新中国成立以来,在省委、省政府的正确领导下,江苏人民紧跟党中央步伐,砥砺奋进、开拓创新,创造了一个个令人瞩目的发展奇迹,城乡、区域协同发展稳步推进,居民收入水平跨越式攀升,生活发生了翻天覆地的变化,从追求温饱到奔向全面小康,由贫穷落后走向富裕美好,谱写了经济社会繁荣发展、人民生活幸福安康的时代华章。

一、七十年奋斗,走向增收致富路

新中国成立以来,江苏城乡居民收入经历了从恢复起步,到曲折徘徊再到飞速发展的阶段,随着改革开放的不断深化和社会主义市场经济体制的不断完善,城乡居民收入成倍增长,收入水平连续跨上几个台阶。

城镇居民人均可支配收入1987年突破千元大关,2004年突破万元大关,2010年突破2万元,2016年突破了4万元,2018年达到47200元,比1951年的100元增长了472.9倍,年均增长9.6%,扣除物价因素,实际增长56.0倍,实际年均增长6.2%。农村居民人均可支配收入1992年突破千元,2005年达到5000元,2011年突破万元,2018年突破2万元,达20845元,比1954年的88元增长235.8倍,年均增长8.9%,扣除物价因素,实际增长33.0倍,实际年均增长5.6%。由于城乡二元结构的影响,城镇和农村居民收入呈现了不同的增长轨迹。

图1:1951-2018年江苏居民人均可支配收入(单位:元)

(一)城镇居民收入增长情况历史回顾

1、百业初兴发展曲折,收入缓慢增长(1949-1978年)

新中国成立初期至改革开放前,由于国内外政治经济形势异常复杂严峻,新中国成立初期百废待兴,加上建设社会主义的经验不足,经历了很多曲折和失误,城镇居民收入水平总体一直徘徊在低水平求温饱阶段。1949年至1957年,是国民经济快速恢复的阶段,江苏和全国一样,进行了艰巨的国民经济恢复和建设工作,完成了对资本主义工商业的社会主义改造。城镇经过有计划的大规模经济建设,经济飞跃发展,广大城镇居民获得了充分就业机会,人民生活由饥寒逐渐向温饱改善。1957年,城镇居民人均可支配收入234元,比1951年增长135.1%,年均增长15.3%。

从1958年至1978年,由于“左”的错误影响,这段时期全省国民经济和城镇居民生活水平徘徊甚至倒退的阶段。特别是十年文化大革命动乱,不仅影响了经济建设,还导致城镇居民生活在低标准中停滞不前。1978年,城镇居民人均可支配收入288元,比1957年增长23.0%,年均增长1%,扣除价格因素,实际增长甚微。

2、确立按劳分配制度,收入稳步增长(1979—1987年)

改革开放后,全党工作重点转移到经济建设上,逐步确立了以按劳分配为主体,其他分配方式为补充的收入分配制度,城镇引入奖金分配激励机制,彻底打破了长期以来实行的平均主义大锅饭的分配模式,极大地激发了劳动者的积极性,城镇居民生活水平由此揭开了稳步提高的序幕,人民生活实现由基本温饱向温饱有余迈进。1987年,城镇居民人均可支配收入突破千元大关,达1005元,比1978年增长2.49倍,年均增长14.9%。

3、开放搞活效率优先,收入快速提升(1988—1997年)

城镇居民收入进入高速发展期,以邓小平同志南巡讲话为标志,改革开放和社会现代化建设事业掀开了新的一页,市场经济蓬勃发展,分配政策日益完善,城镇居民收入渠道不断拓宽。在这一时期,长三角经济开放区的形成,为大量三资企业涌现提供了契机;企业改制进一步激发了市场活力,财政税收体制、价格体制、现代企业制度等一系列重大改革举措陆续推出;广大城镇职工也转变观念,摒弃全民集体职工身份和体制内就业的传统观念,勇于进入外资、私营企业就业,发展个体经济创业;同时,江苏良好的投资环境和较高的劳动力素质,引来了外资的大量进入。1997年江苏城镇居民人均可支配收入达到5765元,比1987年增长4.74倍,年均增长19.1%。

4、制度改革惠及民生,收入来源多元化(1998—2002年)

1998年左右,由于国有企业改革全力推进,下岗职工急剧增多,加之受亚洲金融危机影响,经济增长速度有所放缓,城镇居民收入增速有所下降。为了适应企业改革的需要和促进民生的全面进步,社会保障制度的改革也相继启动,逐步建立起养老、医疗、失业保险制度、社会救济制度和城镇居民最低生活保障制度,居民收入来源更趋多元化。2002年城镇居民收入突破8000元,达8088元,比1997年增长40.3%,年均增长7.0%。

5、落实富民优先战略,收入实现新飞跃(2003—2012年)

进入新世纪后,面对国内外经济环境出现的新机遇和新挑战,全省上下围绕“两个率先”的工作主题,把富民放在更加优先位置, 积极推进“六大体系”建设,实施居民收入七年倍增计划,制定28条政策措施,继续稳步推进分配制度改革,最低工资标准、离退休人员养老金和低保标准逐年上调。随着各项富民政策的贯彻落实,城镇居民收入稳步提升,分配方式形成了多元化格局,家庭经营收入从无到有,投资渠道更加多样,社会保障体系日益完善,全面小康社会建设成果不断巩固,居民生活达到新水平。城镇居民收入2004年突破1万元,2007年突破16000元提前达小康标准,2010年突破2万元,2012年达到28808元,较2002年增长2.56倍,年均增长13.5%。

6、主动适应新常态,收入连上新台阶(2013年至今)

面对世界经济复苏乏力、我国经济发展进入新常态等一系列内外部环境的深刻变化,全省上下深入贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神,主动适应经济发展新常态,扎实抓好供给侧结构性改革,大力推动“两聚一高”新实践、加快建设“强富美高”新江苏,努力向全面建成小康社会迈进。省委省政府出台了“富民增收33条”等一系列保就业、促增收、惠民生的政策措施,为居民收入持续较快增长提供了重要支撑。城镇居民收入在2016年突破4万元大关,2018年达47200元,比2012年增长63.8%,年均增长8.6%。

(二)农村居民收入增长情况历史回顾

1、农村经济发展缓慢,农民收入徘徊起伏(1949-1978年)

新中国成立初期,江苏农村经过土地改革,极大的调动了农民的生产积极性,在两三年内农业生产得到迅速恢复和发展。但由于“大跃进”、文化大革命和自然灾害等因素的影响,江苏农村经济建设受到严重干扰破坏,农业的发展也出现了一些失误,在改革开放前较长的一段时间内,江苏农村经济发展十分缓慢,农民收入徘徊起伏,生活水平改善不大。1978年,江苏农村居民人均可支配收入155元,比1954年增长76.0%,年均增长2.4%。

2、农村改革持续深入,农民收入大幅增长(1979—1988年)

党的十一届三中全会的召开,标志着农村经济体制改革拉开了序幕,家庭联产承包责任制于八十年代初在全省农村范围内得以普及,有效地克服了吃“大锅饭”的平均主义弊病,解放了农村生产力,使农村经济快速发展,农民收入大幅增加。1985年,农业政策发生变化,粮食、棉花取消统购,实行合同订购和市场收购双轨制,并逐步放开了水产品、水果、茶叶等农产品价格。这期间,种植业增产缓慢、林牧副渔业增长较快、乡镇企业异军突起,农民收入渠道逐渐由农业向以乡镇企业为主的非农产业转变,非农经营和工资性收入增长较快。农村居民人均可支配收入由1978年的155元增加到1988年的797元,年均增速为17.8%。

3、治理整顿经济秩序,收入增长首现低谷(1989—1991年)

1989年开始对经济秩序、经济环境进行治理整顿,乡镇工业发展速度陡降,同时物价上涨幅度过大,尽管当年农民收入比上年增长9.9%,但实际收入下降了7.3%。1990年随着治理整顿的深入,对乡镇企业由扶持到全面紧缩,农村非农产业一度不景气,大批劳动力回流农业,减少了农民收入来源,当年农民收入实际下降2%。1991年的特大洪涝灾害给江苏农村经济和农业生产又带来了严重影响,直接造成当年农民收入比上年下降4%,剔除价格因素,实际收入下降6%。改革开放以后江苏农民收入的增长首次进入低谷。

4、乡镇企业发展迅速,增收步入快速通道(1992—1996年)

随着邓小平同志的南巡讲话和党的十四大召开,社会主义由计划经济向市场经济转变。1993年,江苏进行了主要农产品购销体制改革的探索,农业产业结构的调整步伐加快, “两高一优”(高产高效优质)农业迅速发展,再加上这一时期农业生产形势喜人,农产品价格得到稳定,农业生产效益有了很大提高。乡镇企业也迎来了新的春天,大量农村剩余劳动力进一步从第一产业中解放出来,从事二三产业生产,部分农村劳动力改变了就业观念,成为城市中的打工者,拓宽了农民收入渠道。诸多有利因素的影响,促进了农民收入连上三个千元台阶,1996年,江苏农村居民人均可支配收入达3029元, 1992-1996年,年均增长26.9%。

5、内需不足出口受阻,农民增收再陷低谷(1997—2003年)

伴随着1997年亚洲金融危机,国内出口受阻,农产品出口也受到了较大的冲击。同时国家加大了宏观调控的力度,缓解90年代中期经济高速增长带来的严重通货膨胀,并在1998年实现了经济软着陆。由于国内外经济形势的影响,农产品市场供过于求,内需不足,农产品价格回落,农村居民收入增长势头明显减缓。农民人均可支配收入增长率从1996年的23.3%迅速回落到1997年7.9%,随后逐年徘徊,1997-2003年,农村居民人均可支配收入年均增速为4.9%,农民收入增长再次陷入低谷。

6、惠农改革连续发力,收入增长再上快车道(2004—2007年)

国家相继出台了取消农业税、实施种粮补贴等一系列强农惠农政策,大大减轻了农民负担,给农民带来了“真金白银”的实惠,充分调动了农民的生产积极性。受连续的惠农、利农政策和农产品价格恢复性上涨的双轮驱动,农业增收形势大好。同时,农民就业渠道进一步拓宽,农民工权益受到保护,工资性收入大幅增加,财产净收入和转移净收入成为增收的有力补充。2007年,农村居民人均可支配收入6533元,比2003年增长54.5%,年均增速11.5%。

7、有效化解金融危机,收入提前达小康(2008-2012年)

2008年波及全球的金融危机,对农业和农村经济造成了不利的影响,外需减弱,工厂停工,农民外出就业机会减少,部分农产品出口受阻、价格回落,农业效益下滑,农民增收的难度加大。为了缓解经济下行带来的压力,江苏出台了一系列稳定增收的政策,取得了较好的成效。2010年江苏率先执行最低工资标准,并逐年提高;苏南地区开始城乡低保接轨,并调高了新农保医疗筹资水平及报销比例;涉农贷款全覆盖,农产品量价齐增。在多种政策的刺激下,2009年,农村居民收入提前达省定小康标准;2010年,城乡居民收入相对差距自1997年以来首次呈缩小态势;2011年,全省基本消除了年收入2500元以下绝对贫困现象。2012年,农村居民人均可支配收入达12133元,比2007年增长85.7%,年均增长13.2%。

8、新常态下聚焦富民,城乡差距不断缩小(2013年至今)

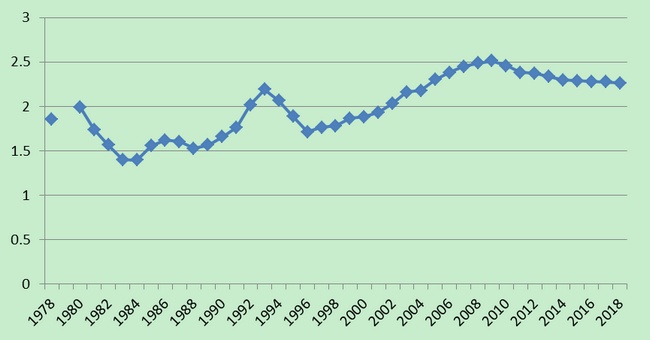

省委省政府根据十八大精神和“两聚一高”的要求,结合江苏实际,制定居民收入倍增计划,深入实施民生幸福工程,积极探索创新富民新路径。这一时期,经济增长进入新常态,前一时期增收政策在较高收入水平下的速度效用递减,传统农业发展动力不足。为了改善增长困境,江苏积极进行农业供给侧改革,推行企业劳工谈判制度,加强新生代农民工职业技能培训,完善技能人才收入分配制度,鼓励农民工返乡就业创业。2018年我农村居民人均可支配收入突破2万元大关,城乡收入比从2009年的2.511缩小到2018年的2.264,实现城乡收入相对差距连续九年缩小,2012-2018年,农村居民可支配收入年均增速9.9%。

图2:1978-2018年江苏城乡居民收入比

二、七十载春秋,居民生活大变迁

在经济社会快速发展和收入水平不断提升的同时,城乡居民生活也发生了翻天覆地的变化,实现了从温饱不足到总体小康的历史性跨越。居民消费能力大幅提高,消费结构日趋合理,摆脱了以温饱为特征的消费模式,生活向发展型、享受型进发。城镇居民人均生活消费支出由1951年的103元提高到2018年的29462元,增长285.7倍,年均增长8.8%。农村居民人均生活消费支出由1954年的93元提高到2018年的16567元,增长177.5倍,年均增长8.4%。

表1 城乡居民生活水平指标

年份 | 城镇居民 | 农村居民 | |||||

生活消费支出(元) | #食品(元) | 恩格尔系数(%) | 生活消费支出(元) | #食品(元) | 恩格尔系数(%) | ||

1951 | 103 | 70 | 68.4 | — | — | — | |

1954 | — | — | — | 93 | 66 | 71.5 | |

1978 | 276 | 152 | 55.1 | 140 | 87 | 62.3 | |

1980 | 435 | 240 | 55.1 | 195 | 113 | 58.0 | |

1985 | 720 | 378 | 52.5 | 416 | 217 | 52.1 | |

1990 | 1339 | 743 | 55.5 | 787 | 412 | 52.3 | |

1995 | 3772 | 1957 | 51.9 | 1938 | 1061 | 54.8 | |

2000 | 5429 | 2204 | 40.6 | 2378 | 1024 | 43.0 | |

2002 | 6246 | 2405 | 38.5 | 2699 | 1049 | 38.9 | |

2004 | 7684 | 2863 | 37.3 | 3121 | 1327 | 42.5 | |

2006 | 10236 | 3329 | 32.5 | 4373 | 1738 | 39.7 | |

2008 | 12912 | 4367 | 33.8 | 5710 | 2209 | 38.7 | |

2010 | 15690 | 4956 | 31.6 | 7104 | 2481 | 34.9 | |

2011 | 18339 | 5784 | 31.5 | 8788 | 2814 | 32.0 | |

2012 | 20573 | 6174 | 30.0 | 9921 | 2993 | 30.2 | |

2013 | 22262 | 6332 | 28.4 | 10759 | 3349 | 31.1 | |

2014 | 23476 | 6696 | 28.5 | 11820 | 3712 | 31.4 | |

2015 | 24966 | 7004 | 28.1 | 12883 | 4078 | 31.7 | |

2016 | 26433 | 7389 | 28.0 | 14428 | 4255 | 29.5 | |

2017 | 27726 | 7616 | 27.5 | 15612 | 4511 | 28.9 | |

2018 | 29462 | 7687 | 26.1 | 16567 | 4338 | 26.2 | |

(一)恩格尔系数逐步下降,饮食结构更加健康

改革开放前,食品、衣着等生活必需品实行严格的票证供应制度,居民膳食结构单一,主要以主食消费为主,肉禽、蛋等副食品严重短缺。改革开放后,随着居民收入水平的提高、食品种类的丰富,老百姓对饮食消费的要求不仅是吃饱、吃好,更要吃出健康来,食品消费结构渐趋合理,饮食理念更加追求健康与营养搭配。2018年,城镇居民人均食品烟酒支出7687元,比1951年增长108.3倍,其中人均大米、面粉等粮食消费量由1951年的141.6公斤下降到111.6公斤,肉禽类消费量由3.0公斤增加到30.5公斤,蛋类消费量由1.4公斤增加到10公斤,油脂消费量由3.8公斤增加到8.0公斤。2018年,农村居民人均食品烟酒支出4338元,比1954年增长64.4倍,其中人均粮食消费量由1954年的203.5公斤下降到141.4公斤,肉禽类消费量由3.0公斤增加到33.5公斤,蛋类消费量由1.0公斤增加到9.2公斤,油脂消费量由1.2公斤增加到10.4公斤。

随着收入水平的提高和生活方式的转变,居民外出饮食消费快速增长。2018年,城镇居民人均在外饮食1703元,占食品烟酒支出的比重为22.2%。2018年,农村居民人均在外饮食501元,比1988年增长55.3倍。

70年来,城乡居民恩格尔系数总体一直呈下降趋势。城镇居民恩格尔系数由1951年的68.4%下降到2018年的26.1%;农村居民恩格尔系数由1954年的71.5%下降到2018年的26.2%,标志着居民生活进入相对富裕阶段。

(二)衣着消费快速提升,服饰追求品质时尚

服装作为一种独特的物质文化载体,不仅折射出一定时期的政治经济文化制度,而且反映出不同时期人们生活方式和消费理念的转变。

70年来,人们对衣着的追求,从“穿暖”向“穿美”、从追求数量到追求品质,从追风赶潮到凸显个性转变。2018年城镇居民家庭人均衣着支出为1926元,比1951年增加152.3倍;农村居民家庭人均衣着消费支出812元,比1954年增加107.3倍。

(三)居住条件明显改善,家庭耐用品提档升级

城乡居民居住条件日新月异,城镇住房从简陋的平房变成了宽敞明亮、配套设施齐全的楼房,农村住房从阴暗潮湿的土坯房变成了砖瓦房、楼房,集中居住、上楼居住也越来越普遍。住房面积不断增加的同时,室内外居住环境也向着更高质量发展,居住设施日趋完备,小区环境舒适优美、住房质量和物业服务越来越好。2018年,城镇居民的人均住房建筑面积达到46.9平方米,比1978年增加了41.2平方米;农民居民人均住房面积达56.4平方米,比1978年增加46.7平方米。

耐用消费品经历数次更新换代,从改革开放之初缝纫机、手表、自行车“老三件”,到90年代的电视、空调、洗衣机等家电,再到进入新世纪后数码产品、健身器材、音响乐器等高档消费品,城乡居民的家庭耐用消费品在不断普及和快速提档升级,2018年,江苏城镇居民平均每百户拥有彩电171.0台,电冰箱107.0台,洗衣机102.0台,空调器220.0台,热水器112.0台;农村居民平均每百户拥有彩电149.9台,电冰箱110.4台,洗衣机96.9台,空调器142.8台,热水器95.7台。

(四)交通工具升级换代,通信方式更加便捷

改革开放前,居民出行主要使用公交车和自行车,随着城市公共交通条件不断改善,城乡居民出行方式悄然改变,电动车、摩托车、家用汽车逐渐走进普通家庭,出租车、网约车、高铁、飞机等交通工具使居民出行方式有了更加多样的选择。同时,通信工具也由传统的书信、电报、固定电话变成了便捷的电脑和智能手机,通讯方式发生了革命性的巨变。

城镇居民人均交通通信支出由1985年的7元增加到2018年的3820元;农村居民人均交通通信支出由1990年的10元增加到2018年的2960元。2018年,江苏城镇居民平均每百户拥有家用汽车46.0台,助力车116.0台,移动电话249.0部,其中接入互联网199.2台,电脑78台,其中接入互联网70台;农村居民平均每百户拥有家用汽车23.3台,助力车133.0台,移动电话244.3台,其中接入互联网149.3台,电脑34.5台,其中接入互联网29.2台。

(五)教育消费逐渐升温,文化生活日益充实

居民对文化程度和知识需求日益剧增,现代家庭对于孩子教育与兴趣培养、成人知识更新都很重视,对教育的投入不断增加。随着近年来小长假的实施,居民双休日及节假日期间,休闲娱乐方式日益增多,许多流行时尚的文娱活动应运而生,日常健身、旅游等成为居民度假的重要方式。2018年城镇居民文教娱乐支出3129元,比1978年增长259.8倍;农村居民教育文化和娱乐支出为1547元,比1983年增296.5倍。

(六)健康保健意识增强,医疗保障增点扩面

改革开放前,医疗卫生条件相对落后,城乡居民收入低微,大多数人讳疾忌医,小病不去看,大病看不起。随着居民收入不断增加,健康观念日益转变,医疗条件逐步改善,医疗保障覆盖面和报销比例持续提升,居民更加注重疾病预防和养生保健,医疗保健消费需求随之扩大。城镇居民人均医疗保健支出由1957年的4元增加到2018年的2273元;农村居民人均医疗保健支出由1983年的5元增加到2018年的1530元。

(七)社区配套设施不断完善,基本公共服务水平稳步提升

随着经济发展水平不断提高,城乡生活环境、医疗、教育、信息化等条件明显改善,基本公共服务水平显著提升。2018年城镇地区有99.2%的户所在社区饮用水经过了集中净化处理,农村地区有97.9%的户所在社区饮用水经过了集中净化;城镇地区有99.8%的户所在社区内垃圾能集中处理,农村地区有97.9%的户所在社区内垃圾能集中处理。从医疗机构分布情况看,城镇地区有84.8%的户所在社区有卫生站,农村地区有96.5%的户所在社区(自然村)有卫生站。从教育资源分布情况看,城镇有98.6%的居民户所在社区可以便利地上幼儿园或学前班,有99%的户所在社区可以便利的上小学;农村有90.5%的户所在社区可以便利地上幼儿园或学前班,有91.3%的户所在社区可以便利的上小学。

纵观七十年来的发展历程,从温饱不足,到小康富裕,再到奔向全面小康,每一次改革与发展,都凝聚着人民对美好生活的期许,推动着人民走向更加富强的道路。展望未来,我们坚信在省委省政府的带领下,更多的人民将共享发展成果,开启“学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的幸福生活,夺取全面建成小康社会的伟大胜利!

注:新中国成立以来,住户调查的数据口径与调查方法经过了几次重要调整,本文按照国家统计局住户办公室统一制订的历史数据倒推方法,以“增幅不变”为原则,以2012年开始实行的城乡住户调查一体化改革为基础,倒推出新口径的城镇、农村居民人均可支配收入数据和消费支出数据。另由于统计指标和口径变更、部分年份数据缺失等原因,文中部分年份间数据比较不完全起始于1949 年。